|

【基本スペック】 Palm OS 5.2.1(英語版) 400MHz Intel Xscale PXA 255 64MB RAM(ユーザ利用可能エリア51MB) 16bit 320×320 65000色TFT SD I/Oスロット×1 Built in Keyboard 無線LAN(802.11b)内蔵 ヘッドセットジャック(モノラル) |

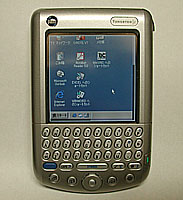

Palm Tungsten C

| モバイルサブ機をPalm VxからPalm Tungsten Cに乗り換えました。モバイル端末はシャープの電子手帳のころから随分といろんなものを使ってきましたが、Palmに関してはこれが2代目。私の場合、最重要かつメインの機能はあくまでもスケジュール管理なので、コンパクトなVxでも十分満足のゆくもので したが、Tungsten Cへの乗り換えによって一気に多機能化ししました。Palmユーザーとしてはまだまだ使用歴が浅く、到底「使いこなし」などとは言えませんが、それなりに面白い使い方も発見できたので、ちょっとまとめてみ ました。 |

|

【基本スペック】 Palm OS 5.2.1(英語版) 400MHz Intel Xscale PXA 255 64MB RAM(ユーザ利用可能エリア51MB) 16bit 320×320 65000色TFT SD I/Oスロット×1 Built in Keyboard 無線LAN(802.11b)内蔵 ヘッドセットジャック(モノラル) |

| 何はなくとも日本語化 |

| Tungsten

Cは英語版しか発売されておらず、このままでは日本語入力はもとより日本語表示もできないので、まずは日本語化しました。利用したのは定番のJ-OS。私の場合、Palm機本体で文書作製ということはあまりなく、もっぱら表示がメインとなるのでJ-OS以外の日本語化ツールは入れていません。 Tungsten CにはDocument to Go バージョン5の英語版が付属していますがJ-OSによる日本語化後もWord文書は文字化けします。Excelシートは日本語表示できます。この状態はDocument to Goの日本語版を使っても変わりませんでした。Document to Goがバージョン6になってネイティブなofficeファイルが扱えるようになったようですが、バージョン6でword文書の日本語表示ができるのかどうかまだわかりません。 また、付属のブラウザは日本語化によってほぼ問題なく日本語表示ができていますが、付属のメーラーは文字化けします。このため別途日本語対応のメーラーを導入しました。 |

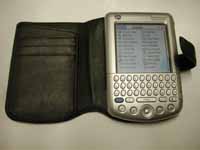

| ケースを入手 | ||

| Tungsten

Cには付属のフリップカバーがついていますが、前面しかカバーできず、あまりにもちゃちいので、ケースを入手しました。本体購入当初はまだTungsten

C用のケースが各社からリリースされていなかったので、とりあえずPalm純正のスリムケースを入手。スリムケースとはいうものの実際に装着すると決してスリムでは

ありません。妙に厚ぼったくて使いにくい。Tungsten

Cは結構ずっしりと重量があるので、横開きの純正スリムケースだとケースと本体の重量バランスが悪く、持ったときの安定性が悪いと感じました。純正ケースの入手とほぼ同時に海外発注していたSlipper

Tungsten

Cが10日ほどで届いたので、以後はSlipperを使っています。こちらは非常に使い勝手がよく、ケース装着後も厚ぼっい感じは全くしません。ケース全体が薄くできているので、将来Palm

OS 5対応のSD

Bluetoothカードがリリースされれば革フリップの一部を少し加工することでカード装着のままフリップを開閉することもできそうです。 |

||

|

|

|

| 付属のフリップカバー | Palm純正スリムケース | Slipper Tungsten C |

| 無線LANによるシンクロは快適そのもの |

| Tungsten Cの目玉は何といっても無線LANが内蔵されている点ですが、無線LANによるシンクロは快適そのものです。クレードルやシンクロケーブルとつながなくてもよいという点はもちろんですが、何といってもシンクロの速度が今までとは全く違います。Vxでシリアルクレードルからシンクロしていたときは完了まで結構待たされましたが、無線LANによるシンクロでは一瞬にして終わります。 |

| 内蔵無線LAN+NetChaserでどこでも快適通信 | |||||

|

内蔵無線LANによるブラウジング、メール受信は相当快適です。街中フリースポットもかなり増えてきたし、私が仕事でよく行くビルは、私が無線LANインフラ整備をしてほぼ全館無線アクセス対応にしちゃいましたので、Tungsten

Cの無線LAN機能は非常に重宝しています。 とはいうものの、街中フリースポットも本当の意味で全てフリーではなく、加入プロバイダの付加サービスとして認証が必要なものもたくさんあります。認証なしで全くフリーというのは意外と少なかったりします。そんなときに役に立つのがNetChaserです。これは、いわゆる無線LANアクセスポイントを手あたり次第に見つけてくれるツールです。PC用で有名なところではNetwork Stumblerがあり、これのPocketPC対応版としてMini Stumblerというのもリリースされていますが、いずれもPalmでは使えません。NetChaserはPalmGear.comでもシェアウエア販売を受け付けているTungsten C専用のアクセスポイント探索ツールです。WEPキーで保護されたアクセスポイントとWEPキーが設定されていないアクセスポイントを区別して見つけ出し、アクセスポイントが見つかるとPalm本体の振動で知らせてくれるように設定することもできます。また、GPSを使えば、見つかったアクセスポイントの位置を地図上に表示させることもできます。 Network StumblerやNetChaserを使って他人のアクセスポイントから漏れ出た無線電波を借用するのがそもそも適法なのかという議論はありますが、WEPによる暗号化キーを解読して、他人のネットワークに 侵入し、ファイルを覗き見したり改竄するような行為を行わない限りは違法とまではいえないのでしょう。また、実際の使い方としては一般家庭の無線アクセスポイントを探索するというよりは、サービスとして正規に提供されてはいるものの、広報されていないためにあまり知られていない隠れフリースポットを見つけ出せるということのほうがメリットは大きいと感じます。 |

|||||

|

WEPで保護されたアクセスポイントは鍵マークが出る。 |

|

探索したアクセスポイントのESSIDやMACアドレス、使用チャンネル、シグナルの強さなどが表示される。 | ||

| Palm VNC 2.0でTungsten Cをシンクライアント化 | ||||

| PocketPCではターミナルサービスクライアントの導入によりWindows2000severのターミナルサービスやWindowsXPのリモートデスクトップ機能を使って、PocketPCを

シンクライアント化することができます。Palm用のターミナルサービスクライアントがあれば、PalmでもWindowsXPのリモートデスクトップを使えるのですが、残念ながらそのようなものはありません。 そこで、同じような機能を提供するものとしてPalm VNCを使います。Palm VNCはバージョン2.0からPalm OS 5対応になっているのでTungsten Cでも使えます。Palm VNCによりオフィスのデスクトップコンピューターの画面をそのままTungsten Cに表示させ、Tungsten Cからオフィスのデスクトップをリモート操作できます。リモート操作されるコンピューターはオフィス内では社内LANによりファイルサーバーやネットワークプリンターとも繋がっていますので、外出先から無線LANアクセスによりオフィスのリモートコンピューターに接続し、さらに、社内LAN経由でファイルサーバーのファイルを表示したりファイルサーバー上のファイルをプリントアウトすることができます。また、プリンターがコンピューターからのファックス送信にも対応している場合には、外出先からファイルサーバーのファイルを自分のいる場所に設置されたファックス宛に送信させることもできますので、ホテルのロビーなどにいるときは重宝します。 また、Palm VNCではローカルのキーボード(この場合はTungsten Cのハードウエアキーボード)でリモート先のコンピューターへの入力が可能ですが、英語版のTungsten Cではリモート接続先コンピューターの入力画面での日本語変換ができません。これはJ-OS等によるTungsten Cの日本語化の有無とは関係がなく、もっぱらキーボードが日本語仕様か英語仕様かによるもので、リモート接続先コンピューターが日本語キーボードのままだとTungsten C側に変換キーに相当するキーがないためです。そこで、リモート接続先コンピューターのキーボードの設定を日本語キーボードから英語キーボードに変更します(OSインストール時から英語キーボードの場合は設定の変更は必要ないが、日本語キーボードのままOSインストールしていた場合はレジストリから設定を変更する)。こうすることによって、ローカル側キーボードであるTungsten C側のキーボードではスペースキー(シンボルキー)が変換キーとして動作するようになるためTungsten Cのキーボードによって日本語変換が可能となります。 |

||||

|

|

|

|

|

|

WIN2000がインストールされたオフィスのデスクトップに接続。リモートコンピューター側の解像度はVGA表示(640×480)に設定してある。Tungsten側ではこれを1/2表示。 |

WIN2000のデバイスマネージャーを表示させたところ。 |

リモートコンピューター経由でオフィス内のサーバーのOutlookを開いたところ。 |

||

| Tungsten Cの弱点-通信カードによる通信 | ||

| Tungsten

Cの最大の弱点といえばSDカードやコンパクトフラッシュカードなどの通信カードによる通信が弱いという点です。Tungsten

CはBluetoothを内蔵しておらず、Palm純正のBluetooth SDカードもPalm OS

5には対応していません。また、セイコーインスツルメント社のSD通信カードであるAH-S101SもTungsten

Cに対応したドライバーは提供されていないため使えません。無線LANが使えない環境にいる場合にはこれは非常に困ったことになります。ハギワラシスコムが新しいSD

Bluetoothカードの発売を発表しており、同社に問い合わせた限りではPalm OS

5にも対応する予定との回答だったのですが、未だに正式な発売開始にはなっていません。 唯一使えるものとして同じくハギワラシスコムのCommunication Card Adapterが挙げられます。製品としてはかなり古いものですがPalm本体のユニバーサルコネクタに接続してdocomoのP-in Free1Sが動作することを確認しました。一応Flipper Tungsten Cに入れたままの状態でアダプタを装着することもできましたが、アダプタ装着時のバランスはお世辞にも良いものとは言えず、使い勝手はよくありません。通信そのものは問題なくでき、@FreeDの64K通信速度での定額通信もできるので、無線LANが使えず、どうしてもというときには役に立ちますが、こういった時は素直にモバイルPCを取り出して通信してしまいます。 |

||

|

Communication Card Adapterの装着状況。かなり分厚くなる。 |

|

| 無線LAN&モバイル通信カードを使った無線ダイヤルアップに挑戦したが・・・・。 | |||||

| Tungsten

Cには残念なことにBluetooth機能が内臓されていないが、内蔵無線LAN機能があるのでBluetooth経由

でのダイヤルアップの代わりに無線LAN経由で外部のPHSカード端末からダイヤルアップ通信が行えないかと

思い、挑戦してみました。このような機能を実現できそうな機器としてコレガから発売されていたAPRS-11という製品が

あります。製品としては無線LANアクセスポイントの範疇に入りますがダイヤルアップモードに対応しておりダイヤルアップルーターとしても機能します。しかもこの製品にはPCカードスロットが1基ついており、PHS通信カード等を挿入すれば、PHS通信でのダイヤルアップが可能

となります。全く同じようなコンセプトの製品としてネクストマジック社のクールスポット専用ルータ

NAPS-02という製品が見つかりましたが、みたところ大きさや形状など、コレガ製のAPRS-11にそっくりで、もしかしたら中身は同じものかもしれません。NAPS-02のほうは、基本はレンタル専用で、単体販売はサンプル価格として49800円とされており、かなり高いです。一方のコレガ製のAPRS-11は既に販売終了品になっており、店頭で手に入れるのは困難な状況にありますが、ヤフーオークションで格安の5000円にて入手できました。 |

|||||

|

コレガのAPRS-11。 本体重量は410グラム。 |

|

背面にPCカードスロットが1基ある。モバイル通信カードやLANカードが挿せる。 | ||

|

分解して中の基盤を取り出すとコレガ製の無線LANアダプタカードが装着されていた。ケースのない基盤のみの状態だと重量は210グラム弱になる。 |  |

基盤の裏側。モバイル通信カード等を挿すPCカードスロットはこちら側にある。 | ||

| APRS-11は@FreeD用カードでの動作保証はありませんが、P-in

Free1Sで試してみたところノートパソコンからは無線LAN経由でのダイヤルアップ接続に一応成功しました。また、電池駆動が可能かどうかも日本トラストテクノロジー社のMyBatteryで試してみましたがこちらも問題なく電池駆動が可能であることが確認できました。 しかし、Tungsten Cの内臓無線LANからAPRS-11経由でのダイヤルアップ接続がどうしてもうまく行きません。 また、ノートパソコンからの接続についても一応インターネットに接続できてはいるものの、ルーターの設定画面に戻ろうとしてIPアドレスを入力しても戻れない場合があり、かなり不安定です。APRS-11のダイヤルアップ接続状況 確認画面でステイタスを確認したところ、無線LAN送信でエラーパケットが出ていたので、APRS-11に内蔵の無線LANアダプタにどうも不具合がありそうです。そこで、APRS-11のファームウエアを最新バージョンのver4.5.6Lにアップデートしてみたところ見事にTungsten Cからダイヤルアップ経由でインターネットに接続できました。 @FreeDでの接続に際してはプロバイダとしてmoperaを使用しましたが、momera使用時の注意点としては、mopera側のDNSサーバーIPアドレスをTungsten C側において手動で設定してやらなければならないという点です。またAPRS-11においてはダイヤルアップ接続を自動で行うか手動で行うかの設定ができますが、moperaでの接続の場合APRS-11のダイヤルアップ接続設定を自動にしても自動接続してくれません。このため、設定画面の「ダイヤルアップ状態」という画面から手動接続する必要があります。APRS-11の手動接続画面をTungsten Cのブラウザで毎回表示するのが面倒なのでデフォルトホームページをAPRS-11の手動接続ページに設定しておくのがお勧めです(こうしておかないとダイヤルアップ接続していない状態でデフォルト設定のpalm.comのページに接続を試みようとし、サーバーに接続できないとのメッセージが出るまで随分と待たされることになります)。 APRS-11を使って電池駆動で無線LANアクセス→ダイヤルアップという2段構えの接続が可能であることがわかったので、あとはAPRS-11の重量自体をスリム化して持ち運びに支障のない重さに改造してみたいと考えています。 |

|||||

| APRS-11を改造して軽量化!! | |||||

|

APRS-11の本体重量は410グラムあります。しかも、これは通信用PHSカード等を挿入していない状態での重量なので、カードを挿すとさらに約40グラム程度重くなります。デフォルトの筐体も上部に丸みがあり、内臓されている基盤の大きさに対して多少余裕を持たせて作られているため、Tungstenと一緒に持ち歩くにはややかさばってしまいます。そこで、予定どうり改造を試みてみました。 基本的には裸の基盤が最も軽くなりますが、これだと基板上のコンデンサの足が折れ曲がってしまい、断線のおそれもあります。そこで、基板上面側は2ミリ厚のアクリル板で保護するようにしました。基盤の裏側には多少押されても折れてしまうような部品はないので極薄手のアクリルケースで周囲を覆うように加工しました。 |

|||||

|

改造後のAPRS-11。通信カードを挿した状態で重量は約310グラムまで軽量化できた。外部バッテリPowerBattery Slimとの組み合わせならバッテリを入れても410グラム程度に抑えられる。 |

|

ファームウエアのアップグレード等に必要なポート類はデフォルトのままのまま使えるようにしてある。標準添付のACアダプタももちろん使える。 | ||

|

Tungsten Cとの大きさ比較。まだまだ大きいが小さいバッグに入れて十分持ち運びできるようになった。 |

|

アイ・オー・データの携帯CD-ROMについていたケースがぴったり。 | ||

APRS-11はTungsten Cと一緒に持ち歩いて、どこでもダイヤルアップ通信ができるというほかに、ノートパソコンと組み合わせても結構役に立ちます。無線LANの使えないホテルのゲストルームなどでは、PHSの電波が弱く、窓際でしか電波がつながらないといったことがよくあります。これまでは、通信カードを挿したノートパソコンをわざわざ窓際まで持っていってメール送受信をしていましたが、改造APRS-11を持っていればAPRS-11を電波の届きやすい窓際に置き、ノートパソコンとの間で無線LAN確立をした上で、ダイヤルアップでインターネットに接続したりメールの送受信ができます。外部バッテリーの持ちも以外によく、MyBatteryなら10時間程度、極小のPowerBattery Slimでも4時間程度は通信できます。無線LANアクセスできる場所であればTungsten Cの内臓無線LANで通信すればよいので、無線アクセス環境がない場所での補助用としては十分なバッテリ持続時間と言えます。 |

|||||

| 液晶割れた!! | |

|

新年に入って早々、Tungsten Cのメインスイッチを入れたら液晶が割れていました。ガガーン!! 年末 年始の休みで予定の確認もする必要がなかったので休み中はあまり触っていませんでしたがコートのポケットに入れっぱなしにしておいたのが災いしたようです。何かの拍子にお尻でふんずけちゃったのだと思われます。メインスイッチいれると液晶面がじわーっと真っ黒なしみのようになります。よく見ると液晶面の右下の方にひびがはいっていました。 液晶割れは有償修理になるようですが、修理費が相当高いと聞いていたので自分でパーツ取り寄せて修理することにしました。 |

|

|

無残に割れた液晶面。 保護シートを貼っていたからか液漏れはしていませんでした。 |